Je ne me souviens pas de l'année où j'ai croisé Paul Desmarais pour la première fois.

C'était, je crois, vers la fin des années 80... quelque vingt ans après qu'il eût fait l'acquisition de La Presse. Je ne l'avais jamais vu en chair et en os, jusqu'à ce jour où, marchant dans le couloir entre la salle de rédaction et la cafétéria, je vois arriver en sens inverse cette longue silhouette...

Je m'arrête net, sidérée: « Ah! Monsieur Desmarais! Depuis toutes ces années, je ne vous avais jamais vu ! »

Je riais. Il a ri aussi, d'un bon rire sans façon. Cet homme richissime n'avait pas une once de prétention.

Sur le coup, mon réflexe a été d'inverser les rôles. C'était moi la propriétaire, et lui le visiteur. Un peu plus, et je lui aurais fait les honneurs de la maison.

Ceux qui ont travaillé très longtemps dans la même boîte me comprendront. J'étais entrée à La Presse comme une jeune fille se mariant pour la vie au journal de ses rêves. Après vingt ans, j'avais développé des réflexes de propriétaire.

Les vrais propriétaires, eux, étaient une abstraction, et leur empreinte, si légère qu'on ne percevait pas leur existence. Les Berthiaume avaient précédé les Desmarais. Je ne les avais jamais aperçus, et ce fut pareil après. Nos patrons - ceux qui géraient la boîte, décidaient du contenu et s'assuraient que le journal sorte chaque matin - ont toujours été des journalistes professionnels.

Je n'ai jamais été contre le grand capital, quand il crée et maintient des emplois. En fait, il est de commune renommée, dans le monde des journaux, que les patrons qui s'ingèrent continuellement dans la rédaction sont le plus souvent des petits entrepreneurs à l'ego fragile. Mieux vaut, pour un journal, dépendre d'un conglomérat ou d'un grand financier qui a d'autres chats à fouetter.

Paul Desmarais évoluait dans des sphères beaucoup trop élevées pour s'intéresser de près au contenu de La Presse. D'ailleurs, c'est connu, M. Desmarais n'a jamais aimé administrer ses propriétés. Ce qui l'animait, c'était l'instinct du chasseur, mais une fois la proie acquise, il ne s'en occupait guère, préférant se fier à ses gestionnaires.

Mais je crois qu'il y avait une autre raison à la réserve absolue qu'il s'imposait par rapport au journal: une propension naturelle à la tolérance, qui lui faisait accepter de bon gré le principe de l'indépendance journalistique et la diversité des opinions.

J'ai été chroniqueur politique pendant la plus grande partie du règne de M. Desmarais. Or, pas une fois n'ai-je reçu, serait-ce par personne interposée, la moindre consigne me disant quoi écrire ou ne pas écrire. Même pas une allusion. Cela s'appelle la liberté.

Je le dis sans fausse pudeur, j'ai toujours été reconnaissante à M. Desmarais d'avoir soutenu mon journal, à une époque où tous les quotidiens à grand tirage, sans exception, ne survivent que grâce aux gouvernements (c'est le modèle Pravda) ou à des fortunes privées.

Après cette fugace rencontre, j'ai brièvement croisé M. Desmarais à deux ou trois reprises, lors d'événements sociaux. Il était affable et cordial et me tutoyait à la manière des Franco-Ontariens, mais je n'étais pas dans sa sphère, je ne savais même pas s'il lisait le journal (on me dit que oui), et la distance entre nous était insurmontable, comme un tabou.

Mais quelle importance? Nous, les artisans du journal qui, avec le temps, finissons tous par nous prendre pour les vrais propriétaires de La Presse, n'attendions de lui ni reproches ni félicitations.

Simplement, nous lui devions notre gagne-pain, nous lui devions le bonheur immense de travailler à la fabrication d'un grand journal. Cela vaut bien un merci du fond du coeur.

Lysiane Gagnon

Le bâtisseur mal aimé

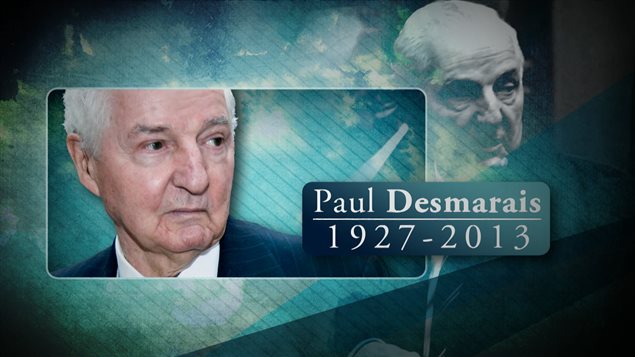

Paul Desmarais a été le premier francophone à s'imposer véritablement dans le monde des affaires, à bâtir une entreprise capable de s'affirmer ailleurs dans le monde. L'histoire de Power Corporation constitue certainement l'un de nos grands succès économiques du dernier demi-siècle. Avec le décès de Paul Desmarais, le Québec perd l'un de ses grands bâtisseurs.

L'histoire de Paul Desmarais, en soi, est de celles dont on pourrait faire un roman, ou un manuel de gestion. Une carrière qui a débuté avec une petite entreprise de transport par autobus pour culminer dans la création d'un grand holding financier au rayonnement international.

En toute logique, un tel succès, l'influence de cette entreprise, son rôle stratégique, sa capacité de s'imposer sur la scène mondiale - un facteur important pour notre société qui compte beaucoup sur ses succès hors frontières pour mesurer ses progrès - devraient faire l'objet d'une fierté collective.

Et pourtant, malgré ses réalisations, on ne peut pas dire que Paul Desmarais, tout au long de sa vie, ait vraiment été traité en héros. M. Desmarais a certes imposé le respect, mais dans bien des milieux québécois, on doit plutôt constater que ses succès ont suscité plus de méfiance que de fierté.

Je me suis souvent interrogé sur les causes de cette méfiance. Est-elle due aux origines franco-ontariennes de M. Desmarais, qui n'en faisait pas tout à fait l'un des nôtres? Au fait que son succès, paradoxalement, soit arrivé trop tôt, avant l'avènement du Québec inc. et la valorisation du succès en affaires, quand la «finance» faisait encore peur? À sa discrétion et à son désir d'éviter les projecteurs? À ses convictions fédéralistes, même si ce point de vue est majoritaire au Québec?

Quoi qu'il en soit, je garde la conviction que l'on n'a pas rendu justice à Paul Desmarais tout au long de sa vie. Un traitement qui m'a toujours paru étonnant, tout aussi bien quand je regarde cette entreprise de l'extérieur, avec mon regard d'économiste, ou de l'intérieur, comme artisan de La Presse depuis plusieurs décennies, où M. Desmarais, ultimement, était mon grand patron.

De l'extérieur, on pourrait mesurer le succès de Power Corporation à ses résultats financiers ou au fait qu'il s'agit de la plus grande fortune québécoise. Mais derrière ces mesures, il y a beaucoup d'autres choses, et surtout une culture d'entreprise exemplaire, faite de patience et de fidélité dans les investissements; de gestion prudente du risque à mille lieues de la culture de la spéculation et de l'esbroufe qui a caractérisé le monde des finances de la dernière décennie; d'une probité et d'un parcours irréprochables comme citoyen corporatif; d'une capacité d'assurer sa pérennité d'une génération à l'autre; d'une vision stratégique, que l'on mesure notamment au travail remarquable pour bâtir des relations avec la Chine.

Et de l'intérieur? J'aimerais pouvoir dire que j'ai bien connu Paul Desmarais. Ce n'est pas le cas. À cause du modèle de gestion de ce holding, à mille lieues de l'interventionnisme au quotidien. Mais aussi à cause du souci de M. Desmarais de respecter la distance qui doit exister entre un propriétaire et un organe d'information. Je serai toujours reconnaissant du respect dont j'ai fait l'objet et de la liberté dont j'ai pu jouir au fil des années, notamment au poste sensible d'éditorialiste en chef.

Je sais aussi combien nombreux sont mes collègues d'autres médias qui auraient aimé pouvoir se joindre à nous, pour l'espace de liberté, le souci de la diversité qui caractérise La Presse et les autres quotidiens du groupe, et pour la sécurité que procure un propriétaire patient, aux reins solides, fier de pouvoir fournir les moyens qui permettent de produire une information de qualité.

Alain Dubuc

Le véritable Paul Desmarais n'est plus là pour se lever

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé