À l’avant-plan, il y a la mort soudaine d’un homme qui a été un mentor, une inspiration et un animateur absolument hors de l’ordinaire pour des milliers de mordus de la radio. Jacques Bertrand, pour ne pas le nommer. Un homme qui, malgré son originalité et plus de 30 ans de loyaux services à l’antenne de Radio-Canada, a été retiré des ondes en juin dernier. Personne n’a encore dit de quoi il est mort. Tout le monde a son petit dessein dans la tête.

Derrière lui, il y a la maison de Radio-Canada, la société d’État qui a jadis révolutionné nos vies, nous a fait chanter, danser, atterrir sur la Lune, pleurer le bébé dans les bras, nous a éduqués et titillés comme nulle autre. Un trésor national qui nous coûte moins que rien — deux bouteilles de vin cheap ou encore cinq cafés Starbucks et demi par année par tête de pipe, disaient les pancartes qui déambulaient boulevard René-Lévesque, dimanche dernier —, mais qui ratatine aujourd’hui à vue d’oeil : environ 3000 postes et 250 millions de dollars en moins au cours des cinq dernières années seulement. On largue les collections de disques, les beaux costumes, la seule émission qui nous parle du vaste monde, un directeur de l’information expérimenté et fort apprécié, tout en dépensant des millions pour se coller un adverbe dans le front (« ICI » Radio-Canada). On joue dur aussi côté congédiement. La directrice de la salle de rédaction anglaise a reçu son congé en quittant la pièce, vraisemblablement pour aller aux toilettes. On l’a aussitôt accompagnée à la sortie.

Au suivant.

À l’arrière-scène, le gouvernement. Celui d’Ottawa, d’abord, qui, depuis l’élection des conservateurs en 2006, a serré la vis, non seulement à Radio-Canada, mais à l’accès à l’information, aux données scientifiques, aux tournées culturelles, aux réfugiées, aux chômeurs, aux centres de femmes et aux bélugas du Saint-Laurent. Celui de Québec également qui, depuis avril 2014, ne vit qu’à une enseigne, l’austérité, et procède impassiblement à des coupes sans précédent. Devant le massacre qui s’opère à Radio-Canada, le premier ministre Couillard s’est contenté d’ailleurs d’opiner du bonnet, offrant un autre exemple de sa surdité d’oreille devant les implications culturelles pour le Québec.

Alors que nos dirigeants accusent, eux, un certain embonpoint, les perspectives d’avenir, elles, n’auront jamais été aussi maigres. Il faut éviter les allusions personnelles, je sais, mais le contraste est quand même saisissant : nos leaders engraissent et nous, légendaire classe moyenne, on s’étiole.

Et nous voilà arrivés à la toile de fond : le monde ordinaire. « Malgré la percée technologique, malgré une croissance de la productivité de la main-d’oeuvre de 50 %, malgré l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail, malgré tout ça, le revenu de la famille moyenne n’a pas bougé depuis 30 ans »,dit l’économiste canadien Jim Stanford. De plus, selon l’Institut de recherche et d’information socio-économiques, l’endettement des ménages québécois a plus que triplé entre 1976 et 2012, passant de 40 % à presque 140 % du revenu annuel. Au Québec comme ailleurs en Amérique, « le phénomène majeur des 30 dernières années est l’augmentation toujours plus grande des inégalités ».

Selon The Onion, l’équivalent de Charlie Hebdo aux États-Unis, l’écart entre riches et pauvres — « cette vaste étendue millénaire qui inspire humilité et émerveillement » — devrait être déclaré la huitième merveille du monde puisqu’un des symboles les plus durables de l’évolution humaine. En effet, les riches s’enrichissent et, tout le contraire de nous, travaillent aujourd’hui moins fort pour leur argent, les pauvres augmentent et la classe moyenne est saignée à blanc. Derrière cette pyramide immonde, des paradis fiscaux mis en place depuis les années 50 mettent aujourd’hui « plus de la moitié du stock mondial d’argent hors de portée des finances publiques », comme l’explique le documentaire Le prix à payer de Harold Crooks.

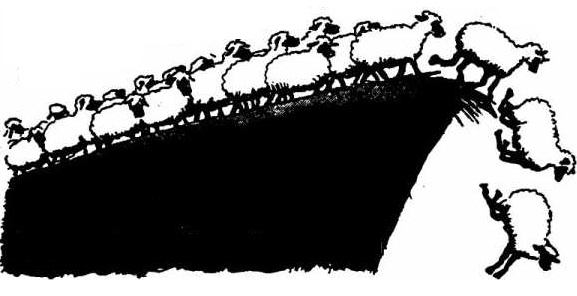

On se demande, en fait, comment on peut assister aussi docilement à notre propre appauvrissement, pas seulement économique mais aussi politique, social et culturel. À tous les niveaux, on se fait manger la laine sur le dos. Vous n’êtes pas tannés de mourir, bande de caves ? demandait le poète Claude Péloquin. Quarante ans plus tard, la phrase paraît plus prophétique que jamais.

Pas tannés de mourir?

«Vous êtes pas écoeurés de mourir, bandes de caves ?»

Francine Pelletier44 articles

Journaliste, réalisatrice et scénariste Cofondatrice de "La Vie en rose", journaliste et documentariste

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé