Présentation

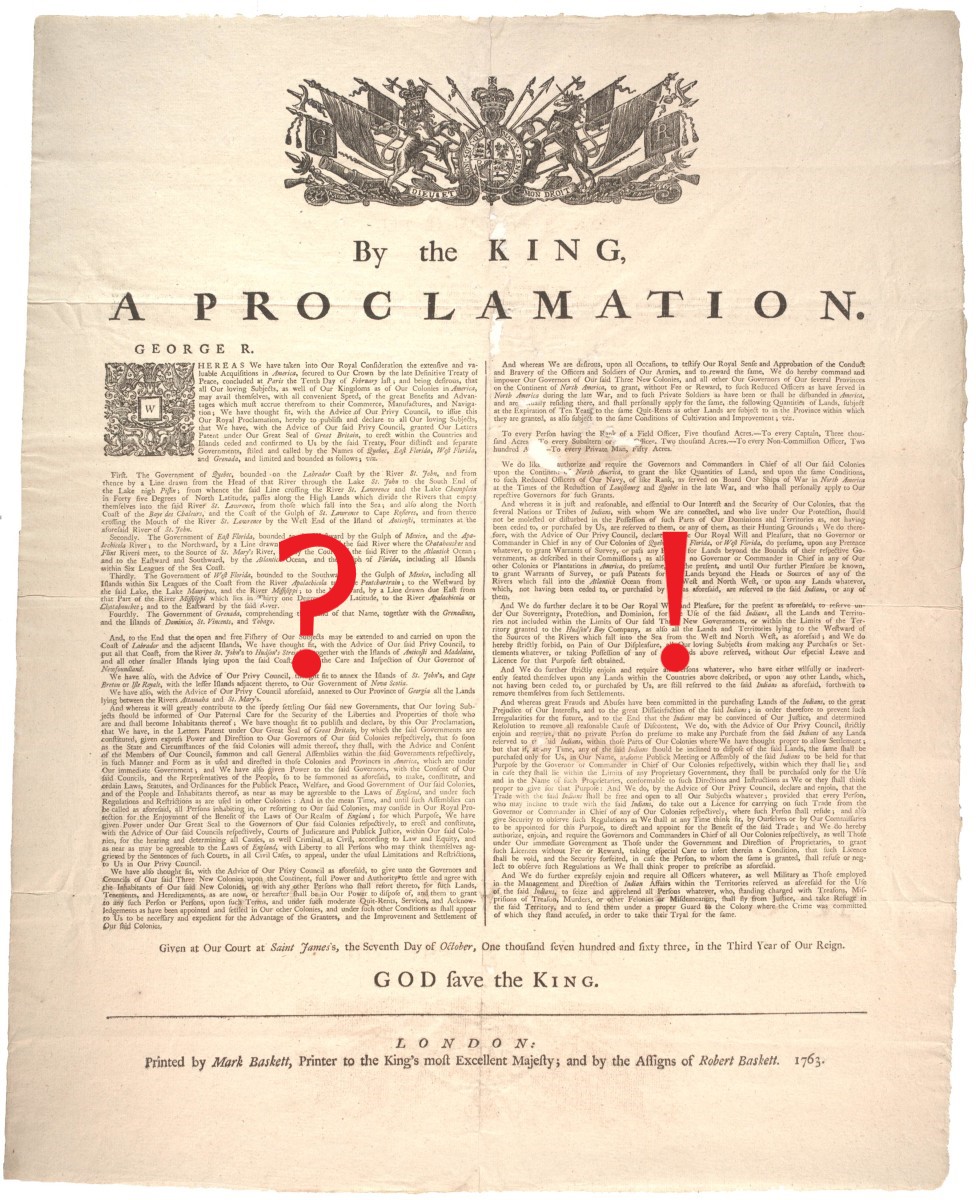

Ce texte est une réplique de Me Christian Néron à un argument présenté le 17 juin 2022 par un collègue juriste selon lequel il y aurait eu rupture juridique complète lors de la cession de 1763, de sorte que l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, qui octroyait un statut légal à la langue française sur le territoire de la Nouvelle-France par l’Édit de création du Conseil Souverain de 1663 — notre première constitution — aurait été abrogée, faisant de l’anglais la langue légale du gouvernement colonial, de la justice et de l’administration publique.

L’Équipe éditoriale de Vigile

Le droit : une science ou un art de la mystification ?

L’argumentaire qui suit est une réponse aux opinions exprimées par un collègue juriste à l’effet que le statut légal de la langue française au Canada n’aurait pas survécu à la cession de 1763, et que nous ne pouvions éviter le système juridique qui en est résulté. Bien entendu, nous tenons compte que ces opinions ont été écrites spontanément et ne sont pas le fruit d’une recherche approfondie sur l’état du droit anglais relatif au principe de continuité du droit et du Droit international coutumier relatif au droit de guerre et de l’agrandissement du domaine international d’un État. Toutefois, ces opinions nous semblent conformes aux poncifs de notre histoire coloniale que nos bons étudiants assimilent dans nos facultés de droit qui n’enseignent que la « science » de la Cour suprême, laquelle se limite au contenu de ce que l’on retrouve à l’article 52 de la Charte canadienne des droits et libertés.

C’est infiniment regrettable, mais nos facultés de droit n’enseignent à peu près jamais le droit comparé, l’histoire du droit, la philosophie du droit, la philosophie morale et la sociologie du droit. De plus, elles occultent souverainement tout ce qui s’est passé avant 1760. De sorte que nos étudiants deviennent d’excellents techniciens, mais que leur culture juridique reste plutôt limitée. Ils récitent beaucoup mieux qu’ils n’apprennent à réfléchir par eux-mêmes.

Compte tenu que les lois et coutumes du Canada « seraient » disparues en 1760 sous la force d’une Conquête qui violait tous les principes du Droit international coutumier, pour être remplacées par le droit anglais, je prends acte que ce droit était alors composé d’innombrables coutumes, de lois votées par le Parlement de Westminster, de pactes célèbres où le roi avait été partie contractante, soit la Grande charte de 1215, du Bill of rights de 1688 et l’Acte d’établissement de 1701, et de deux autres lois non moins célèbres, à savoir la Petition of rights de 1628 et l’Habeas corpus de 1629.

Est-ce que tout le droit de ce peuple conquérant aurait été légalement mis en vigueur au Québec au mépris du principe de la continuité du droit ? J’en doute. Mais avant d’aborder la question de l’agrandissement, par la violence, du domaine international de l’Angleterre et d’une supposée réception de son droit, je vais d’abord faire un retour sur le droit international de l’époque, souvent connu sous le nom de Droit des gens.

Compte tenu que le Droit international a pour objet premier d’établir un ordre de droit contraignant dans les rapports entre les peuples et les nations, une grande partie de son contenu porte sur le droit de guerre en tant que recours ultime pour obtenir la réparation d’une grave injustice.

La doctrine scolastique du droit de guerre

Bien que la plupart des auteurs font remonter les débuts du droit international à Francisco de Vitoria qui a enseigné le droit à l’Université de Salamanque au cours des années 1520 et 1530, le droit de guerre est un sujet qui a souvent été traité en profondeur par les théologiens et canonistes du bas Moyen-Âge. À cette époque, les recherches des théologiens et des canonistes ont donné lieu à une importante doctrine.

Bien avant Vitoria, ils avaient élaboré des critères qui établissaient qu’une guerre ne pouvait être juste que si elle était absolument nécessaire pour défendre des droits contre des attaques injustes ou pour restaurer des torts qui étaient la conséquence d’une conduite injuste. Pour dire les choses autrement, nulle guerre ne pouvait être juste si elle n’avait été précédée d’une faute grave qui avait causé des préjudices. Sans cette condition, une guerre était non seulement injuste, mais elle constituait un acte de brigandage, ou un acte de piraterie si elle avait eu lieu sur mer. Aujourd’hui, on appelle souvent ça un crime d’État. Une guerre n’était donc justifiée, c’est-à-dire légitime et légale, que pour réparer un tort en tant que conséquence directe d’une conduite criminelle. Tous les auteurs condamnaient sans réserve les guerres entreprises par ambition, par désir de s’enrichir ou encore par volonté d’agrandir son domaine international. Une guerre juste conférait le droit à une réparation à la hauteur du tort subi, mais une guerre injuste n’en donnait absolument aucun. Bien au contraire. Pour tous les juristes du monde, il répugne dans les termes de parler de droits nés d’un acte de violence illégale. Sauf, peut-être, dans les facultés de droit au Québec et au Canada. Dans le « plus meilleur pays du monde », tous les étudiants apprennent que des droits peuvent naître de la violence. La charte de 1982 n’est-elle pas le produit d’une autre violence cautionnée par la Cour suprême ?

Le Droit international

Toute cette doctrine de la guerre juste va devenir un pilier du droit international coutumier dès ses débuts. L’honneur en revient à Francisco de Vitoria, le dominicain de Salamanque dont nous avons fait état plus haut. Pour lui, les princes qui sont à la tête de sociétés parfaites exercent un pouvoir souverain. Ce pouvoir est à la fois interne et externe, ce qui permet à la société de se défendre contre ses ennemies, de venger les injures graves qui lui sont faites et de recouvrer ses biens usurpés.

Plus encore, le premier droit de toute société parfaite est celui de se conserver, ce qui, d’ailleurs, constitue la loi fondamentale de tous les êtres vivants. Ce droit a pour conséquence directe de pourvoir à la défense de l’intégrité de sa population et de son territoire.

Analogue au droit de se conserver est celui de protéger son indépendance. Dépouiller une société d’un tel attribut, c’est lui arracher sa souveraineté et la détruire en tant que société parfaite. Vitoria se montre absolument inflexible sur ce point. Même dans le cas d’une cession volontaire de souveraineté conclue par traité, il exige de nombreuses conditions sans lesquelles cette dernière ne saurait être tenue pour juridiquement valide. En premier lieu, toute cession doit être faite librement, et non par ignorance, erreur ou crainte. En deuxième lieu, elle doit être faite par la société considérée dans son intégralité. Par exemple, si un roi se permet de faire une cession sans le consentement de la population concernée, il dépasse ses attributions puisqu’il n’a jamais reçu aucun pouvoir pour une telle fin. Que dire de Louis XV qui a cédé les Canadiens et le Canada en violation expresse des lois fondamentales du Royaume de France ?

La guerre, tant défensive qu’offensive, est donc intrinsèquement licite lorsqu’elle réunit les conditions requises. La guerre défensive est licite du fait qu’il est permis de répondre à la force par la force. La guerre offensive est licite en tant que châtiment des princes délinquants qui troublent l’ordre international dans son ensemble.

La guerre est en ce sens un acte de justice vindicative. Elle est la conséquence d’un délit qui a causé une grave injustice. En toutes circonstances, elle ne peut être que la conséquence d’un délit en tant que violation du Droit des gens. Les autres conflits, par contre, doivent se régler par des moyens pacifiques.

Un prince ne peut, par exemple, déclarer la guerre lorsque les maux et souffrances qui risquent d’en suivre sont supérieurs à ceux que l’on veut éviter ou réparer. Cela seul suffirait à rendre une guerre injuste. C’est d’ailleurs ce que le Québec fait depuis 1982 suite à l’imposition d’une nouvelle constitution par un peuple imbu de sa supériorité et cautionnée par une Cour suprême dont l’honnêteté intellectuelle nous laisse encore songeur.

Une victoire obtenue suite à une guerre juste ne permet d’exiger du vaincu que la réparation de l’injustice initiale, ainsi qu’une indemnité suffisante pour couvrir les préjudices occasionnés pour le maintien de la paix future.

En aucun cas, un prince ne peut faire la guerre pour s’enrichir, ou agrandir son domaine international afin de se constituer un empire. Vitoria soutient qu’une telle entreprise relève de la criminalité. Il ajoute que « c’est trop évident pour être prouvé ». Autrement, chacun des deux partis aurait le bon droit pour lui et tout combattant serait innocent.

La domination coloniale

L’auteur traite également de la question de la liberté des peuples et des fondements de la domination coloniale. Il soutient que les seuls titres de domination conformes au droit sont l’acquiescement libre et volontaire des premiers concernés ou une légitime vindicte par juste guerre suite à une grave violation du droit d’autrui. Si un conquérant ne peut légitimer la justice de sa guerre, sa souveraineté sur le peuple conquis ne peut être qu’un simple fait de violence prolongée qui donne au droit de résistance des vaincus un caractère sacré et imprescriptible.

Vitoria répond aussi à l’argument voulant que certains peuples seraient totalement incapables de se gouverner adéquatement et que, pour cette raison, une domination étrangère serait plutôt un bienfait pour eux. Selon lui, il ne suffit pas, pour justifier une telle domination, qu’une nation soit d’intelligence inférieure, mais il faudrait

« qu’elle en soit si dépourvue que sa conduite ordinaire ressemble plus à celle des bêtes qu’à celle des hommes, tels, dit-on, ceux qui n’ont aucune organisation politique, ne portent aucun vêtement, se nourrissent de chair humaine, etc. S’il en existe, on peut les combattre, non pas pour les tuer, mais pour leur donner une éducation humaine et de justes lois. C’est un titre à n’invoquer que rarement, ou même jamais » !

Ce commentaire n’est pas sans rappeler les arguments de George Brown à l’époque de la Confédération. Il ne disait pas que les Canadiens français ne portaient aucun vêtement et se nourrissaient de chair humaine, mais il invoquait souvent son argument de « race ignare et paresseuse » pour justifier l’attribution de bien des pouvoirs au fédéral.

Vitoria ne dit rien sur la langue des peuples vaincus, et très peu d’auteurs subséquents en parlent non plus. Toutefois, Jean-Jacques Burlamaqui en parle brièvement à la page 339 du volume 4 de Principes du droit de la nature et des gens. Selon lui, ce n’est pas assez que les lois soient justes et équitables, il faut encore que les premiers concernés en aient une parfaite connaissance :

« Le souverain doit donc publier ces lois et exercer la justice … par des lois bien établies et duement notifiées. — Puisque la première qualité de la loi est qu’elle soit connue, les souverains doivent les publier de la manière la plus claire. En particulier, il est absolument nécessaire qu’elles soient écrites dans la langue du pays ; il serait inconvenable qu’on se servit d’une langue étrangère dans les écoles de jurisprudence. Car, que peut-on concevoir de plus contradictoire avec le principe qui veut que les lois soient parfaitement connues, que de se servir de lois étrangères, écrites dans une langue étrangère et inconnue au commun des hommes, et de faire enseigner ces lois dans la même langue ? ».

Si Vitoria a été le premier auteur du Droit international coutumier, il sera loin d’être le seul. Jusque dans le premier tiers du XXe siècle, des dizaines de juristes vont par la suite travailler à parfaire cette discipline. La distinction originale entre guerre juste et guerre injuste va continuer à être l’objet d’une grande attention. Même dans le cas d’une guerre juste, jamais ces juristes ne reconnaîtront aux vainqueurs le droit de changer les lois et les institutions juridiques des vaincus. Pour ce qui est des rois-brigands ayant mené une guerre injuste, la quasi-totalité des auteurs ne leur reconnaissait qu’une souveraineté de fait.

En ce qui concerne la conquête du Canada, le motif premier était d’agrandir le domaine international de l’Angleterre. Ce projet des impérialistes anglais a commencé à recevoir l’appui de la Couronne dès la signature de la Paix d’Aix-la-Chapelle conclue le 18 octobre 1748. Inutile d’insister qu’un tel projet contrevenait aux prescriptions du Droit international coutumier qui limitaient les causes de guerre. Une guerre injuste étant un acte de brigandage, elle ne pouvait conférer aucun droit à son auteur. Tout acte de puissance publique exercé sans droit n’est souvent rien d’autre qu’un acte criminel.

Quant au droit anglais, il ne servait qu’à identifier les autorités aptes à prendre des décisions en cas de guerre. Les rapports juridiques entre les belligérants relevaient exclusivement du Droit international. Conquérir, c’est agrandir son domaine international. En conséquence, la règle de droit ne pouvait être qu’internationale. Mais ça, nos professeurs de droit n’en parlent absolument jamais.

L’ancien domaine international de l’Angleterre

Bien avant l’époque coloniale, les rois d’Angleterre ont eu des possessions étrangères sur lesquelles ils exerçaient leur autorité en tant que suzerains, possessions qui échappaient totalement au pouvoir législatif du Parlement de Westminster. D’ailleurs, les rois ne légiféraient que très rarement pour ces possessions. Ils appliquaient tout naturellement le principe de la continuité du droit. Jamais il ne leur serait venu à l’idée de mettre en place une politique d’uniformisation des lois et coutumes. Le colonialisme judiciaire ne faisait pas partie des valeurs de l’époque. Chaque peuple vivait selon ses lois et coutumes.

Au début de l’époque coloniale, les règles de base appliquées aux possessions étrangères étaient donc relativement simples. Les colonies acquises par conquête, cession ou traité bénéficiaient du principe de la continuité du droit. Le roi avait le pouvoir de légiférer, mais il ne le faisait que dans les cas où c’était nécessaire pour lui permettre d’exercer efficacement son autorité. D’ailleurs, il n’aurait rien gagné à se faire détester par ses nouveaux sujets et à foutre le désordre là où régnait déjà un ordre de droit.

La règle était toutefois différente pour les colonies de peuplement anglais sur des territoires inhabités ou peuplés par des populations sans État. Ces colons ne pouvaient vivre sans ordre, de sorte qu’ils étaient autorisés à y introduire les règles du droit anglais applicables à leur situation. C’était une affaire de bon sens. En conséquence, les lords du gouvernement à Londres appliquaient avec beaucoup de rigueur la distinction entre ces deux sortes de colonies. Les colons qui voulaient y contrevenir essuyaient toujours un refus. Examinons brièvement le cas de la Jamaïque.

Le cas de la Jamaïque qui est un exemple éloquent

Cette colonie espagnole a été conquise par des pirates anglais en 1655. Ces derniers ont alors expulsé la totalité de sa population espagnole. Les Noirs, eux, ont trouvé refuge dans la jungle. Les colons anglais sont arrivés en masse et certains planteurs sont devenus très prospères. Bien entendu, tous ces Anglais voulaient vivre selon le droit anglais, mais le gouvernement de Londres s’y est fermement opposé. Le motif était que cette colonie avait été acquise par conquête, de sorte qu’en vertu du principe de continuité, seul le droit espagnol y avait cours. Pendant des dizaines d’années, les riches colons vont faire des pieds et des mains pour renverser cette décision, mais sans succès.

En 1729, le gouvernement de Londres va conclure une entente avec eux. Sous condition de voter annuellement une somme de £ 8,000 livres pour couvrir les frais du gouvernement local, ils seront autorisés à introduire les principes du droit anglais applicables à leur situation. Mais c’était une exception, puisque toute la jurisprudence coloniale se conformait au principe de la continuité du droit :

- Calvin’s Case (1609) 7 Co. Report ;

- Dutton v. Howell (1693) Shower, P.C. 24 ;

- Craw v. Ramsey (1670) 2 Ventris ;

- Blankard v. Galdy (1694) 1 Salk. 411 ;

- Smith v. Brown (1707) 2 Salk. 666 ;

- Anonymous (1722) P. Wons. 75, decision du Conseil privé ;

- Campbell v. Hall (1764) 20 S.T. 323 ;

- Fabrigas v. Mostyn (1773) 20 S.T. 81.

En 1765, William Blackstone, professeur de droit à l’Université d’Oxford, publie un ouvrage magistral connu sous le titre de Commentaries on the Laws of England. Pour le droit colonial, il tient compte du principe de la continuité du droit, tel qu’appliqué dans la jurisprudence citée plus haut. En conséquence, il fait la distinction entre colonies acquises par conquête, cession ou traité, et celles peuplées par des colons anglais sur des territoires inhabités ou occupés par des peuples sans État. À la page 107 du volume 1, on peut lire :

« There is a difference between these two species of colonies, with respect to the laws by which they are bound. For it hath been held that, in an uninhabited country be discovered and planted by England subjects, the English laws then in being, which are the birthright of every subject, are immediately there in force. But this must be understood with very many and very great restrictions. Such colonists carry with them only so much of the English law as is applicable to their own situation.

But in conquered or ceded countries, that have already laws of their own, the king may alter and change those laws ; but, till he does actually change them, the ancient laws of the country remain, unless such as are against the law of God, as in the case of an infidel country. Our American plantations are principally of this latter sort, being obtained in the last century either by right of conquest and driving out the natives, (with what natural justice I shall not at present inquire,) or by treaties. And therefore the common law of England, as such, has no allowance or authority there ; they being no part of the mother-country, but distinct, though dependent, dominions. »

Le cas de la Jamaïque a été traité conformément à ces principes. Malgré les innombrables représentations de leurs avocats auprès des lords du gouvernement, il aura fallu 74 ans d’efforts continus à ces colons pour être enfin autorisés à introduire une partie du droit anglais dans leur colonie. Alors, à quelle sorte de révolution allons-nous assister en 1760 ?

On connaît mieux l’état du Droit international coutumier en matière d’agrandissement du domaine international, ainsi que celui du droit anglais relativement au principe de la continuité du droit. Alors, comment se fait-il qu’il y ait tant de juristes et d’avocats au Québec qui se battent becs et ongles pour affirmer que les lois et coutumes du Canada auraient été abrogées d’un trait en 1760 pour être remplacées du même coup par les principes du droit anglais appliqués uniquement aux colonies peuplées par des Anglais ? Personnellement, il y a longtemps que mon idée est faite là-dessus, et je vais me taire une fois de plus pour ne pas trop blesser l’amour-propre de mes collègues, me limitant à citer l’expression souvent utilisée par Vitoria : C’est trop évident pour être prouvé ! »

Impérialisme et dévoiement de l’ordre de droit au Canada

À Québec, le 17 septembre 1764, le gouverneur James Murray et son Conseil adoptent l’Ordonnance établissant les cours de justice civile, laquelle met en place le premier système de judicature depuis l’effondrement du Régime français. Ce système s’inspire, pour l’essentiel, des institutions déjà introduites dans d’autres colonies, en particulier celle de la Nouvelle-Écosse.

Le 24 août précédent, William Gregory, un avocat de Londres, s’était vu confier la première commission de juge en chef de la province de Québec, et George Suckling, un avocat de Halifax, celle de procureur général. Ni l’un ni l’autre ne possèdent la moindre connaissance du français. Suckling, ayant pourtant exercé la profession d’avocat en Nouvelle-Écosse, n’a même jamais mis les pieds dans une école de droit. Plus encore, à une compétence professionnelle déficiente s’ajoute pour l’un et l’autre une moralité douteuse : Gregory avait fait de la prison à titre de débiteur malhonnête et Suckling s’était mérité le surnom ironique de Newgate lawyer de la part du gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Newgate étant alors la plus infâme prison de Londres.

Du haut de leur ignorance absolue des premiers principes de la continuité du droit pour les colonies acquises par conquête, cession ou traité, ils avaient conçu un système juridique fondé sur les lois et coutumes de l’Angleterre, et ce, sans même se donner la peine de les promulguer, c’est-à-dire, de les porter à la connaissance des Canadiens. Cependant, le gouverneur Murray n’était pas très à l’aise avec la logique d’un tel système, de sorte qu’à l’automne, il avait envoyé à Londres son secrétaire personnel, Hector Cramahé, afin d’informer les lords du gouvernement de ce qui avait été décidé en matière d’administration de la justice.

Le plus haut magistrat de l’Angleterre mis au fait de la situation

Dans la soirée du 23 décembre 1764, lord Mansfield, juge en chef du Royaume et premier conseiller de Sa Majesté en matière légale, est le premier alerté du fait qu’un système aberrant d’administration de la justice venait d’être mis en vigueur dans la province du Canada. Il est on ne peut plus inquiet d’apprendre que le principe de la continuité du droit relatif aux colonies acquises par conquête, cession ou traité n’avait pas été suivi et que les autorités locales avaient pris la décision d’y appliquer le droit anglais, y incluant les nombreuses lois pénales adoptées, à l’époque de la Réforme, contre les catholiques anglais[1]. La nouvelle est choquante pour ce juriste cultivé imprégné de valeurs humanistes acquises à l’étude tant du droit civil que du droit international coutumier et de la philosophie. Aussi s’empresse-t-il, dès le lendemain matin, d’écrire au premier ministre, lord Grenville, pour l’en informer et lui demander d’ouvrir une enquête sur le traitement judiciaire réservé à la population française du Canada.

Lord Grenville prend très au sérieux l’inquiétude de lord Mansfield et s’empresse de demander l’ouverture d’une enquête. Ainsi, un premier Avis juridique sur l’administration de la justice au Canada paraît le 10 juin 1765 ; il est signé par les conseillers en loi du roi, Fletcher Norton et William De Grey, respectivement procureur et solliciteur général. Les deux juristes formulent l’opinion que les sujets catholiques romains [du Canada] ne sont pas sujets, dans ces colonies, aux incapacités, inhabilités et pénalités auxquelles les catholiques romains sont assujettis dans ce royaume [d’Angleterre] par les lois sanctionnées à cette fin. Tel a été le tout premier pas d’un long cheminement juridique – et politique – qui mènera à la définition d’un statut distinct pour les Canadiens au sein de l’Empire britannique.

Le 19 novembre 1765, le comité du Conseil privé pour les affaires coloniales, présidé par sir Henry Seymour Conway, commande cette fois-ci aux conseillers en loi de Sa Majesté de préparer une nouvelle opinion pour s’enquérir de la validité des ordonnances du gouverneur Murray et de son Conseil relativement au système judiciaire, et tout particulièrement de l’Ordonnance établissant des cours de justice civile du 17 septembre 1764. Cinq mois plus tard, le 14 avril 1766, le procureur général Charles Yorke et le solliciteur général William De Grey signent un deuxième Avis juridique sur l’administration de la justice au Canada. Ils y affirment que les deux principales causes de confusion et d’anarchie dans la province ont été provoquées, d’une part, par la mauvaise idée de mettre en place une nouvelle forme de justice dans une langue étrangère et sans la moindre participation des personnes nées au Canada et, d’autre part, par l’affolement causé par l’interprétation insensée donnée à la Proclamation royale à l’effet qu’il aurait été dans l’intention de Sa Majesté d’abolir d’un trait l’ensemble des lois et coutumes du Canada, ce qui, selon les deux juristes, constituait un recours injustifié à l’oppression et à la violence. La jurisprudence était pourtant claire en ce qui concerne les colonies acquises par conquête, cession ou traité. Le Droit international coutumier l’était d’ailleurs tout autant.

Cette deuxième opinion constitue, d’abord, une mise en échec de la politique d’assimilation improvisée par lord Halifax en septembre 1763 et, par la même occasion, un désaveu de l’interprétation donnée à la Proclamation royale par le juge en chef Gregory et le procureur général Suckling. Soit dit en passant, il est plausible que cette interprétation de Gregory lui ait été suggérée par Halifax, avant son départ, lors d’une rencontre à Whitehall. Il était à cette époque dans les habitudes de lord Halifax de rencontrer les principaux officiers nommés dans les colonies pour leur transmettre des directives de vive voix. Pourquoi Gregory, avocat de formation, aurait-il ignoré une jurisprudence bien établie, suivie par le gouvernement métropolitain depuis le début du XVIIe siècle ?

Quoi qu’il en soit, il est essentiel de retenir qu’à la suite de ce deuxième avis tous les conseillers en loi de Sa Majesté seront unanimes à soutenir que la Proclamation royale n’avait d’aucune façon aboli les lois et coutumes du Canada et, plus encore, qu’il n’avait jamais été dans l’intention du roi de déroger au principe de la continuité du droit appliqué aux colonies acquises par conquête, cession ou traité. Tous les ministres et la majorité des parlementaires anglais se rallieront immédiatement à cette thèse. Ainsi, lord Hillsborough, dans une lettre au lieutenant-gouverneur Carleton, confirmait cette opinion en déclarant qu’il avait lui-même présidé aux séances de travail des rédacteurs du projet en septembre 1763, et que jamais il n’avait entendu parler, lors de ces rencontres, de déroger à la jurisprudence en abolissant d’un trait les lois et coutumes du Canada. Le ministre était-il sincère en tenant ces propos, ou cherchait-il à se disculper d’une erreur grossière dont la gravité paraissait accablante?

Malgré cette constance sans équivoque de la part des juristes et des hommes politiques anglais, les avocats, juges et constitutionnalistes – au Canada ! – seront pourtant nombreux à entretenir la confusion en soutenant la thèse contraire. Plus scandaleux encore, c’est même enseigné par la totalité des professeurs de droit constitutionnel dans les universités du Québec. En somme, il semble inévitable que, même dans le domaine de la science du droit, les mythes et les légendes se chargent de confondre les esprits chaque fois qu’il s’avère utile de se mettre au service d’une conception politique du passé et de ses institutions. Le colonialisme, c’est d’abord ça : une extrême banalité de l’indécence et une justification servile du droit du plus fort.

Bref, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, enregistrée dans le ressort du Parlement de Paris, et entrée en vigueur au Canada par le seul effet de l’enregistrement de l’Édit de création du Conseil souverain à Québec en septembre 1663, n’a jamais été abrogée et a toujours force de loi. Il n’est pas suffisant d’affirmer qu’elle a été abrogée, il faut le prouver avec des textes clairs et sans équivoque. Ce qui n’a jamais été fait !

Les circonstances de l’alarme sonnée par lord Mansfield

Un document trouvé dans les archives de l’époque nous permet de comprendre comment le tout premier lord avait été informé de l’éclosion d’une situation anarchique au Canada. Juge en chef du royaume, membre judiciaire de la Chambre des Lords et conseiller privé du roi, lord Mansfield avait été mis au courant de la perpétration de ce coup de force à l’occasion de la visite impromptue qui lui a été faite dans la soirée du 23 décembre 1764. Il s’agissait de Hector Cramahé, tel que mentionné plus haut. Tout juste arrivé à Londres, il s’était empressé d’aller sonner à la porte du magistrat pour l’informer qu’une ordonnance de justice mise en vigueur à Québec le 17 septembre avait provoqué un immense émoi dans la population et le chaos dans l’administration de la justice. Il s’agit de l’imposition d’un gouvernement civil fondé sur un ordre de droit nouveau, jamais promulgué et inconnu des Canadiens, et de la conduite incompréhensible du juge en chef, William Gregory, envoyé dans la province quelques mois auparavant.

Lord Mansfield est un personnage exceptionnel. Il n’est pas seulement un juriste de très haut niveau. Adepte de la tradition humaniste, son éducation a été nourrie de culture grecque, latine et européenne.

À Oxford, il s’était montré un étudiant appliqué et d’une rare curiosité. Il s’était consacré à l’étude de la philosophie, du droit civil et du droit international coutumier. Il avait ainsi été initié aux grandes questions de droit portant sur les principes et les fondements du droit qui avaient tourmenté les philosophes du siècle précédent, tout autant qu’ils l’avaient été pour les théologiens du Moyen Âge. L’étude de droit anglais s’était par la suite rajoutée à son cursus.

De par sa formation qui l’avait familiarisé avec la philosophie du droit, il savait pertinemment que le droit est par essence contingent, mouvant et changeant, qu’il se développe dans des circonstances particulières pour répondre aux besoins d’une population particulière. De plus, à la différence de la science en général, il comprenait que le droit n’est en rien une connaissance certaine que l’on peut déduire de principes certains applicables en toutes circonstances. En fait, le droit naît le plus souvent de coutumes, de conventions et de déterminations arbitraires.

Il sait que l’autorité des lois est limitée et conditionnelle, et que, plus encore, George III n’a aucun intérêt à créer du désordre là où règne déjà un ordre de droit stable. Il y a un principe majeur en droit qui dit que lorsque la loi contredit manifestement la justice en créant du désordre là où règne l’ordre, cette loi n'a aucune raison d’être et qu’elle ne peut lier en conscience ceux à qui elle est destinée. Le droit est essentiellement un principe d’ordre.

Devant l’absurdité de l’injustice dont il est informé et les malheurs incalculables qui s’annoncent au Canada, lord Mansfield est évidemment alarmé. En tant que premier conseiller juridique du roi, il se doit d’agir sans délai. Tel qu’on l’a vu plus haut, dès le lendemain matin, il s’adresse au premier ministre Grenville pour lui faire part de ce qu’il venait d’apprendre. Cette lettre en dit long sur son inquiétude. Heureusement, elle a survécu dans les archives de lord Grenville. C’est un document précieux ; elle nous donne la réaction spontanée du meilleur juriste anglais de l’époque sur le renversement de l’état du droit au Canada. La voici :

« Monsieur le premier ministre, depuis notre dernière rencontre, j’ai obtenu quelques informations générales au sujet du roi. Par la suite, mais plus particulièrement et très distinctivement, j’ai été informé hier soir, par des visiteurs venus du Canada, d’une plainte au sujet d’un gouvernement civil et d’un juge que l’on aurait envoyé là-bas.

Est-ce possible que notre gouvernement ait aboli d’un trait leurs lois et coutumes, ainsi que leurs formes de judicature ? Une chose qui ne devrait jamais être entreprise, ni même souhaitée ! L’histoire du monde ne fournit aucun exemple d’un acte aussi imprudent et injuste de la part de n’importe quel conquérant, et ce, encore moins de la Couronne d’Angleterre qui a toujours laissé aux peuples conquis leurs lois et coutumes, avec uniquement quelques changements nécessaires pour permettre l’exercice de la souveraineté.

Il est possible que les parties principales de ce rapport ne soient pas exactes, mais j’en ai été à ce point surpris et alarmé que je n’ai pu m’empêcher de vous en faire part sur le champ. Vous pourriez vérifier facilement auprès du Board of Trade si, effectivement, une telle décision aurait été prise ici d’imposer aux Canadiens tout un système légal dont ils ne connaissent absolument rien.[2] »

Il ne faut pas s’étonner de cet empressement et du ton inquiet de lord Mansfield. Il connaît mieux que personne la jurisprudence anglaise applicable aux colonies acquises par conquête, cession ou traité pour avoir lui-même plaidé nombre de cas de droit colonial dès le début de sa carrière en tant qu’avocat en pratique privée. Il est l’un des juristes les plus versés en droit colonial. Sa réaction spontanée a donc un effet considérable dans l’enchaînement des évènements qui vont conduire aux travaux préparatoires et à l’adoption de l’Acte de Québec.

En raison d’une telle alarme venue d’une si haute autorité, le comité du Conseil privé aux affaires coloniales a été vite saisi de la question. C’est là qu’il a demandé aux conseillers en loi de la Couronne de préparer l’opinion dont nous avons fait état plus haut. Mais, ce n’était qu’un début.

Le rapport d’Edward Thurlow, procureur général

Invité à rendre lui aussi son avis sur la situation juridique du Canada lors des travaux préparatoires à l’Acte de Québec, le procureur général conclut qu’il ne faut pas perdre de vue que le mode de gouvernement et le système juridique du Canada ont été élaborés en des temps de calme et d'apaisement par de sages législateurs exempts de passions personnelles ou de préjugés publics :

« Le conquérant a hérité de la prérogative de souveraineté en vertu d'un titre pour le moins équivalent à celui que les conquis peuvent légitimement revendiquer à l'égard de leurs droits personnels et de leurs anciennes coutumes ; le conquérant peut donc faire les changements dans la forme de gouvernement qu'il jugera, en sa qualité de souverain, essentiellement nécessaires pour établir son autorité et s'assurer l'obéissance de ses sujets. Partant, il est possible de voir s'opérer quelques modifications aux lois, surtout celles qui concernent les crimes contre l'État, la religion, le revenu et autres sujets relatifs à la police, de même que certains changements dans la forme de la magistrature. Mais de tels changements ne pourraient s'opérer sans être requis par une nécessité pressante et impérieuse que la véritable prudence ne saurait dédaigner ou négliger. »

L’accent est donc mis dans le sens de l’intérêt des Canadiens au rétablissement de leurs lois et coutumes. Tous les avis et rapports reflètent aussi le malaise des Anglais face à l’exercice d’une souveraineté étrangère sur une vieille et grande colonie comme le Canada. Jusque-là, ils croyaient que le fondement moral de toute conquête devait résider dans la foi du conquérant en sa supériorité. Mais que pouvait cette supériorité incertaine face aux Canadiens qui jouissaient d’un ordre de droit qui avait si bien fait régner la justice sur les rives du Saint-Laurent ? Formé d’une population homogène et cohérente, bénéficiant d’un ordre juridique certain, moderne et étonnamment lénifiant en matière criminelle – résultat d’un effort conjugué de l’esprit pratique français et de l’idéal classique de juste partage fondé sur l’idée de justice sociale et distributive – le Canada et les Canadiens n’avaient pas grand-chose à attendre d’une supposée supériorité de l’Angleterre, des Anglais et de leur système juridique. L’idée n’était pas de civiliser les Canadiens, mais de les garder sous leur souveraineté tout en évitant de nuire à leur développement. Alors quelle devait être la nature du rapport avec cette colonie ? Lui imposer la soumission, ou lui offrir une association ? La balance penchait nettement du côté de la seconde solution ; il fallait donc miser sur l’intelligence et non sur la force, sur la persuasion et non sur la contrainte.

L’Acte de Québec : version finale du projet

Après deux ébauches, la troisième version du projet se rapproche du contenu final de l'Acte de Québec. Dans le préambule, il y est déclaré que cette loi a pour objet de pourvoir de façon plus efficace au gouvernement de la province, et de corriger les dénis de justice commis depuis la Proclamation royale relativement à la mise à l’écart des lois et coutumes du Canada. On y reconnaît que, avant la conquête, la population de la province professait la religion de l'Église de Rome, qu'elle jouissait d'une constitution stable, qu'elle possédait un système de lois qui protégeait et régissait leurs personnes et leurs propriétés, et ce, depuis la fondation de la colonie. De plus, afin de tirer un trait final sur tout risque d’équivoque, il y est expressément déclaré que la Proclamation royale, la commission du gouverneur, l’Ordonnance du 17 septembre 1764, et tous les autres actes rendus par le gouverneur en son Conseil sont révoqués, annulés ou déclarés de nul effet. Rien ne pouvait être plus clair. Les aiguilles de l’horloge étaient reculées à leur point de légalité originelle.

Pour ce qui est des limites territoriales, elles sont modifiées et répondent favorablement aux doléances exprimées par les Canadiens. À l'Est, le Labrador est détaché de Terre-Neuve et annexé à la province de Québec. À l'Ouest, le territoire de la province s'étend au bassin des Grands Lacs, se prolongeant jusqu'à la rivière Mississippi et, au Sud, jusqu'à l'Ohio. Selon lord Dartmouth, secrétaire d'État aux affaires coloniales, les membres du Conseil privé de Sa Majesté avaient été unanimes à convenir que cette clause territoriale constituait une dimension essentielle du projet de constitution.

Une rédaction en formules expresses et insistantes

Une deuxième clause porte sur la reconduction des lois et coutumes du Canada. C’est la clef de voûte de cette constitution. Il y est décrété que les Canadiens de la province de Québec et des territoires qui en dépendent conserveront leur propriété et possessions avec toutes les lois, coutumes et usages qui s'y rattachent, ‘and all other their Civil Rights in as large, ample and beneficial manner as if the said Proclamation, Commissions, Ordonnances [...] had not been made’. Par souci de clarté, et afin de supprimer toute initiative mal intentionnée, on prend soin d’ajouter qu’à l’occasion de toute contestation ‘relative to the Property and Civil Rights of any of His Majesty's Subjects, whether Canadian or English, Resort shall be had to the Laws of Canada, and not the Laws of England[3], for the decision of the same’, et que les causes qui seront entendues devant toute cour de justice établie par Sa Majesté et les décisions rendues en matière de propriété et de droits civils, le seront conformément aux lois et coutumes du Canada, ‘and by no other Laws, Customs or Usages whatsoever[4]’. C’était plus que précis, c’était insistant. Cette insistance visait bien entendu à s’opposer préventivement aux initiatives extravagantes et arbitraires des Britanniques établis au Canada afin de contrôler le gouvernement de la colonie et d’imposer un ordre de droit entièrement dédié à leurs intérêts.

L’intensité de ce libellé, tant par la répétition des termes que par l’ajout d’interdictions, reflétait la volonté des autorités anglaises de promulguer leur loi en termes clairs, gravés en formules expresses qui ne pouvaient être dénaturées par des interprètes de mauvaise foi et que l’on savait disposés à favoriser un impérialisme juridique qui ne pouvait que raviver de nouveaux conflits dans la colonie.

Qu’il nous soit permis d’ajouter que les lords du gouvernement avaient été piqués au vif par le déni de justice qui avait suivi l’interprétation de la Proclamation royale. La réputation des institutions juridiques des Anglais, tellement encensées depuis Montesquieu, était soudainement mise à mal devant l’opinion publique. Au siècle des Lumières, la pensée humaniste était encore importante en Europe ; les lords anglais y adhéraient comme bien d’autres ; ce n’est que plus tard qu’ils vont s’en détacher pour se lancer dans la grande aventure impérialiste du XIXe siècle. En tant qu’humanistes, ils ne voyaient d’autre solution à l’injustice qui perdurait au Canada que de rétablir un ordre de droit cohérent et familier, mais purement civil et temporel ; un sérieux coup de barre s’imposait en ce sens. L’anarchie judiciaire provoquée par un laxisme inexpliqué dans la rédaction de la Proclamation royale ne devait pas se répéter ; le texte de la nouvelle constitution du Canada se devait d’être étanche, sans faille, voire implacable.

En dépit de la force et de l’intensité dans son expression, cette clause connaîtra toutefois une triste et longue carrière dans la jurisprudence au Canada. Une triste carrière parce que, malgré la ferme volonté des autorités britanniques de reconduire l’ensemble des lois et coutumes du Canada, l’impérialisme judiciaire des petits coloniaux en poste à Québec se chargera d’en réduire la portée à ce qui est civil, non pas au sens anglais du mot, mais à celui du droit français, ce qui était très différent. Elle aura par ailleurs une longue carrière puisque, reconduite dans sa substance à l’article 92 (13) de la Constitution de 1867, elle constituera tout à la fois une compétence générale et un pouvoir résiduaire retenu par les Pères de la Confédération pour établir le principe d’autonomie provinciale, c’est-à-dire pour perpétuer au niveau local le principe d’un gouvernement responsable fondé sur un corpus de compétences certaines et intangibles qui remontaient jusqu’au régime français.

Le pouvoir contraignant des lois et coutumes du Canada

Les membres de l'opposition libérale à Londres n’avaient pas été les seuls à s’indigner de la supposée médiocrité et dangerosité des lois et coutumes du Canada. Les immigrants britanniques au pays étaient, pour leur part, anxieux à l'idée de perdre le privilège d'un ordre de droit qu’ils espéraient établi à leur seul avantage. Lorsque la nouvelle de l'adoption de la constitution du Canada leur est parvenue, ce fut la consternation parmi ces gens qui avaient jusque-là espéré l'imposition d’un système légal qui devait leur octroyer une suprématie sans égale sur les Canadiens. Toutefois, le Parlement aurait-il pu concéder des droits et privilèges exclusifs en faveur de ces immigrants ? Cette hypothèse avait été soulevée explicitement par nul autre que lord Mansfield, tel qu’elle apparaît dans une note du 28 avril 1774 à l'intention de lord Dartmouth, alors secrétaire d'État aux colonies. Le juge en chef avait alors émis l'avis que tout octroi de droits ou de privilèges en faveur des Britanniques immigrés au Canada se devait d'être décidé par le Parlement lui-même, et ce, dans les termes les plus explicites afin de prévenir toute confusion dans l’interprétation du droit canadien :

« Quel que soit le mode d'exception à la loi positive générale qui sera adoptée, il devra, à mon avis, être clairement et formellement énoncé. C'est, je crois, l'intention de Votre Seigneurie de remettre en vigueur tout le droit canadien en matière civile et d'en faire le droit général de la province pour régir aussi bien la propriété d'un sujet anglais que celle d'un sujet canadien. Quant à ces lois elles-mêmes ou à leur mode d'application, si Votre Seigneurie a l'intention de faire des réserves à ce sujet en faveur des sujets britanniques, il faudra, à mon sens, indiquer clairement dans quel cas et dans quelles circonstances on pourra y avoir recours. Une réserve générale comme celle que la clause renferme n'aura aucun effet ou n'aboutira qu'à tout bouleverser car, si le Parlement ne trace pas une ligne de démarcation, je ne vois pas bien comment un juge pourrait le faire[5]. »

Mais le gouvernement britannique était réfractaire à l’idée de créer un précédent en ouvrant la voie à une politique de favoritisme colonial au bénéfice de ses ressortissants. Plus encore, afin de mettre un terme à toute idée d’un traitement de faveur, Edward Thurlow, procureur général, a rappelé devant le Parlement l’existence d’une règle de droit coutumier à l'effet que les immigrants ne pouvaient se transporter dans une nouvelle colonie avec leurs propres lois et qu’ils étaient tenus de se soumettre à l’ensemble des lois et coutumes de l’endroit :

« When the Crown of Great Britain makes a conquest of any foreign established country, if it be true that it is an article of humanity and justice to leave the country in possession of their laws, then I say, if any English resorts to the country, they do not carry the several ideas of laws that are to prevail the moment they go there. It would just be as wise to say, if an Englishman goes to Guernsey, the laws of the city of London were carried over with him. To take the laws as they stand has been allowed. To act according to those laws, and to be bound by their coercion, is a natural consequence. In this view, I think the bill has done nothing obnoxious[6].

Quant à Alexander Wedderburn, solliciteur général, il abondait dans le même sens devant les membres du Parlement. À son avis, les Britanniques immigrés au Canada devaient obéissance aux lois et coutumes de leur pays d’adoption, lesquelles constituaient « la loi de la terre », selon une vieille expression anglaise. Devant les parlementaires, il déclarait à ce sujet:

« A great deal has been said with regard to the British subjects settled in Canada. Now, I confess that the situation of the British settler is not the principal object of my attention. I do not wish to see Canada draw from England any considerable number of her inhabitants. I think there ought to be no temptation held out to the subjects of England to quit their native soil to increase colonies at the expense of this country. If persons have gone thither in the course of trade, they have gone without any intention of making it their permanent residence and, in that case, it is no more a hardship to tell them ‘this is the law of the land’ than it would be to say to a man whose affairs induced him to establish himself in Guernsey, or in any other part of North America[7]. »

Cette volonté de ne laisser prise à aucun système de favoritisme allait même recevoir confirmation sur le plan judiciaire. Dans un jugement sans précédent en matière coloniale rendu la même année, Campbell v. Hall, lord Mansfield – encore lui ! – confirmait la primauté de cette règle de droit, laquelle, selon lui, faisait déjà l’unanimité parmi la communauté juridique. Ainsi, les immigrants britanniques ne pouvaient revendiquer quelque faveur, privilège ou droit de majesté que ce soit pour eux-mêmes dans les colonies où ils allaient s'installer ou faire des affaires :

« The law and legislation of every dominion equally affects all persons and property within the limits thereof, and is the true rule for the decision of all questions which arise there : whoever purchases, sues or lives there, puts himself under the laws of the place, and in the situation of its inhabitants. An Englishman in Minorca or the isle of Man, or the plantations, has no distinct right from the natives while he continues there[8]. »

Force était donc de constater que les autorités britanniques ont non seulement octroyé un statut officiel et constitutionnel aux lois et coutumes du Canada mais que, plus encore, ils ont écarté toute idée de les modifier afin de concéder des accommodements, des privilèges ou des droits coloniaux à leurs ressortissants ayant immigré au Canada. Cette décision n’avait rien de surprenant lorsque l’on considère que les conseillers juridiques du gouvernement et certains ministres étaient fort peu enthousiastes à l’idée d’invoquer le droit de conquête pour imposer une constitution à un peuple qui vivait déjà sous un système légal qu’ils considéraient eux-mêmes admirablement bien développé. C’est au XIXe, et au Canada, que le « droit de conquête » et les allégations de privilèges en faveur de la « minorité historique anglaise » commenceront à marquer durablement les esprits.

Beaucoup d’autres choses pourraient être ajoutées à ce sujet, par exemple, la façon dont le juge en chef du Canada, William Smith, s’y est pris à partir de 1786 pour charcuter l’esprit et la lettre de l’Acte de Québec.

Il y aussi le rôle remarquable que lord Mansfield a joué lors des travaux préparatoires et la rédaction des différentes versions de l’Acte de Québec. Sa carrière a été édifiante, y compris les jugements qu’il a rendus contre les prétentions des esclavagistes de l’époque.

Christian Néron

Membre du Barreau du Québec

Constitutionnaliste,

Historien du droit et des institutions.

[1] Clarence Walworth Alvord, Genesis of the Royal Proclamation of 1763, Urbania, Illinois, 1908, p. 37.

[3] Shortt et Doughty, ed., The Constitutional History of Canada, 1759-1791, second and revised ed., Ottawa, J. de L. Taché, printer of His Majesty, 1918; dans cette édition anglaise, à la page 545, il est écrit: “Resort shall be had to the Laws of Canada, and not the Laws of England, for the decision of the same”, alors que dans la traduction française on a écrit: “conformément aux lois du Canada et aux lois d’Angleterre”. L’éditeur de cette version n’a ajouté aucune note ou addendum pour signaler cette curieuse traduction.

[5] Adam Shortt et Arthur Doughty, éd., Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, 2e éd., Ottawa, Imprimeur de Sa Majesté, 1921, à la page 535.

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé